Бацилла Хофмана: возможны сложные тонзиллиты

Недифтерийные коринебактерии могут рассматриваться в роли клинически значимой группы патогенов, участвующих в формировании инфекций верхних и нижних дыхательных путей, в особенности у пациентов со сниженным иммунитетом, хроническими респираторными инфекциями и у детей. Предположения о возможной патогенности бациллы Хофмана были опубликованы еще в 1923 году и периодически появлялись в научной литературе.

Недифтерийные коринебактерии

Повышение частоты выявления резистентных к антибиотикам бактерий в России и в мире является серьезной медицинской проблемой, обострившейся на фоне массового использования антибиотиков в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

В контексте данной темы значительно возросла роль неспецифических и условно-патогенных бактерий в формировании сложных терапевтических ситуаций.

Дифтероиды (недифтерийные коринебактерии) считаются представителями нормальной микрофлоры слизистых дыхательных путей и кожи, поэтому их идентификация в материале чаще рассматривается как контаминация, и вспышки коринебактериальных инфекций могут оставаться незамеченными1. К этой группе относят Corynebacterium ulcerans, C. pseudotuberculosis, C. pseudodiphtheriticum, C. xerosis, С. riegelii, C. striatum, С. jeikeium и другие условно-патогенные коринебактерии, часть из которых вызывает зоонозные заболевания.

Недифтерийные коринебактерии у человека чаще являются возбудителями урологических инфекций, хотя также могут становиться причиной заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, нередко обладают резистентностью к пенициллинам и макролидам, проявляют гемолитическую, ДНКазную, уреазную и антииммуноглобулиновую активность2.

История открытия и изучения

С. pseudodiphtheriticum находится в поле зрения врачей и ученых более 120 лет: в конце XIX века бактерия впервые была выявлена в горле и из-за схожести с дифтерийной бациллой названа Pseudodiphtheria bacillus3.

В 1896 году Lehmann и Neumann дали ей актуальное ныне название С. pseudodiphtheriticum, а с 1920-х гг. она также была известна как «бацилла Хофмана» (Corynebacterium hofmannii)3.

Уже в 1923 году велась дискуссия о патогенности этой бактерии, о чем свидетельствует публикация в журнале Ланцет4. По наблюдениям Dudley, часто у пациентов с болью в горле и с клиническими симптомами дифтерии в материале не обнаруживалась C. diphtheriae, но было представлено преобладание бациллы Хофмана.

На основании результатов бактериологического исследования он предполагает, что бацилла Хофмана не всегда безобидна и в зависимости от ряда условий может быть патогенной. Dudley делает вывод, что всем пациентам с симптомами дифтерии, независимо от бактериологических находок, показана антитоксическая сыворотка4.

Какие пациенты находятся в зоне риска

Выявление C. pseudodiphtheriticum, C. propinquum, C. striatum в качестве мультирезистентных возбудителей респираторных инфекций, эндокардитов и инфекций урогенитального тракта происходит в основном у пациентов с хроническими заболеваниями или у пациентов с ослабленным иммунитетом, а также чаще у детей, чем у взрослых1.

Однако увеличение частоты случаев и плохая выявляемость коринебактерий способствуют тому, чтобы рассматривать их в качестве клинически значимых респираторных патогенов для более широкого круга пациентов.

У пациентов со сниженным иммунитетом C. pseudodiphtheriticum может быть возбудителем бронхита, бронхиолита, некротического трахеита, трахеобронхита, пневмонии и абсцесса легких5.

Помимо этого, C. pseudodiphtheriticum может стать причиной экссудативного фарингита, мимикрирующего под дифтерию6, а также при определенных условиях вызывать менингиты, абсцессы мозга, перитониты, эндокардиты, поражения кожи и сепсис2.

Участие в воспалительном процессе условно-патогенных бактерий может проявляться и в подавлении гуморальных и клеточных механизмов иммунитета, что способствует выживанию других возбудителей инфекций.

Отечественные исследования

Исследование частоты определения недифтерийных коринебактерий у российских пациентов с воспалительными заболеваниями респираторного тракта (N = 60) было проведено Харсеевой и соавторами. Установлено, что наиболее часто обнаруживались штаммы С. pseudodiphtheriticum (40,0 ± 6,4 %), причем в большинстве случаев (86,7 %) недифтерийные коринебактерии были выделены от детей1.

Таблица 1. Частота выделения (абс./% ± m) различных видов недифтерийных коринебактерий от больных с воспалительными заболеваниями респираторного тракта1

| Вид | Дети | Взрослые | Всего (дети + взрослые) | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Абс. | % | Абс. | % | ||

| C. pseudodiphtheriticum | 24 | 46,1 ± 6,9 | - | 24 | 40,0 ± 6,4 |

| C. propinquum | 9 | 17,3 ± 5,3 | 4 | 13 | 21,7 ± 5,3 |

| C. accolens | 2 | 3,8 ± 2,7 | 3 | 5 | 8,3 ± 3,6 |

| C. afermentans | 4 | 7,7 ± 3,7 | - | 4 | 6,7 ± 3,3 |

| C. amycolatum | 3 | 5,8 ± 3,3 | - | 3 | 5,0 ± 2,8 |

| C. argentoratense | 3 | 5,8 ± 3,3 | - | 3 | 5,0 ± 2,8 |

| C. falsenii | 2 | 3,8 ± 2,7 | - | 2 | 3,4 ± 2,4 |

| C. tuberculostearicum | 2 | 3,8 ± 2,7 | 1 | 2 | 3,4 ± 2,4 |

| C. freneyi | 1 | 1,9 ± 1,9 | - | 1 | 1,7 ± 1,7 |

| C. coyleae | 1 | 1,9 ± 1,9 | - | 1 | 1,7 ± 1,7 |

| C. minutissimum | 1 | 1,9 ± 1,9 | - | 1 | 1,7 ± 1,7 |

| Всего | 52 | 100% | 8 | 60 | 100% |

В то же время в составе нормальной микрофлоры дыхательных путей у практически здоровых детей и взрослых чаще обнаруживали эти же виды коринебактерий, но в малом количестве (104 КОЕ/мл и менее), — это подтверждает, что при определенных условиях коринебактерии могут реализовывать свой патогенный потенциал1.

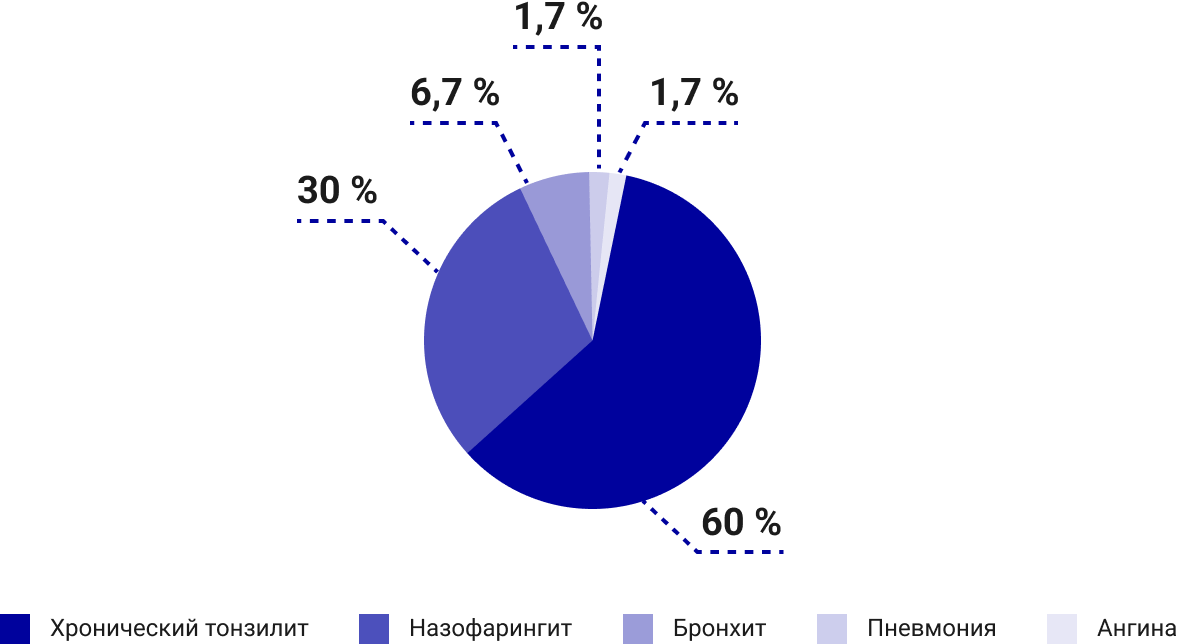

Харсеева и соавторы также предполагают, что, возможно, высокая адгезивная и инвазивная активность недифтерийных коринебактерий, в частности С. pseudodiphtheriticum, создает условия для развития затяжного хронического воспалительного процесса дыхательных путей. Так, согласно исследованию, недифтерийные коринебактерии выделяются чаще (в 60 % случаев) от больных с хроническим тонзиллитом (ХТ), причем наиболее восприимчивыми к ним оказались дети1.

Диаграмма 1. Частота выделения (%) недифтерийных коринебактерий от больных (взрослые и дети) с воспалительными заболеваниями респираторного тракта1

Таким образом, выделение недифтерийных коринебактерий, особенно С. pseudodiphtheriticum, от больных с воспалительными заболеваниями респираторного тракта может иметь клиническое значение при выборе терапевтической стратегии, например в случае резистентности дифтероидов к пенициллинам и макролидам, представляющим наиболее часто используемые группы антибиотиков при заболеваниях верхних дыхательных путей.

Следует обратить внимание на то, что среди бактериальных возбудителей ведущая роль при ХТ все-таки принадлежит бета-гемолитическому стрептококку группы А (БГСА)7.