Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний – модифицируемыеи немодифицируемые. Применение шкал оценок в практике терапевта. Меры по снижению СС риска на примере отказа от курения

Авторы:

Полякова Ольга Александровна — к. м. н., ассистент кафедры терапии и полиморбидной патологии имени академика М. С. Вовси ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

Остроумова Ольга Дмитриевна — д. м. н., профессор, заведующая кафедрой терапии и полиморбидной патологии имени академика М. С. Вовси ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

Scientia potentia est (Знание — сила). Ф. Бэкон, 1597.

Если пациент знает свои ФР, то в команде со своим лечащим врачом можно успешно с ними справиться и свести к минимуму риск развития ССЗ.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются одной из основных причин смертности и инвалидизации населения во всем мире. Согласно данным Росстата, в 2020 г. смертность от ССЗ в Российской Федерации составила 640,8 случая на 100 тыс. населения (для сравнения: в 2018 и 2019 гг. — 583,1 и 573,2 на 100 тыс. населения соответственно), а общая заболеваемость — 4,3 млн пациентов1. Это обуславливает необходимость проведения своевременных профилактических мер, направленных на устранение или сведение к минимуму частоты ССЗ и связанной с ними потери трудоспособности, как на популяционном, так и индивидуальном уровне.

Развитие ССЗ прежде всего связывают с факторами риска (ФР)1, среди которых выделяют3,4:

- немодифицируемые ФР: возраст, пол (мужчины > женщин), отягощенная наследственность по ССЗ, генетическая предрасположенность;

- модифицируемые ФР: дислипидемия, артериальная гипертония (АГ), курение, сахарный диабет (СД) 2-го типа и компоненты нездорового образа жизни (избыточная масса тела и ожирение, включая абдоминальное ожирение, гиподинамия и недостаточная физическая активность, питание с избыточным потреблением насыщенных жиров и рафинированных углеводов, избыточное потребление алкоголя, хроническое психоэмоциональное напряжение) и др.

Коррекция модифицируемых ФР является основой профилактики ССЗ. При этом вид (немедикаментозные и/или медикаментозные) и степень интенсивности профилактических мероприятий зависят от категории сердечно-сосудистого риска, например, чем выше риск, тем более интенсивным должно быть вмешательство. Для определения, в свою очередь, сердечно-сосудистого риска используют шкалы оценки риска или таблицы, представленные в соответствующих Российских клинических рекомендациях.

Сердечно-сосудистый риск подразделяют на относительный, абсолютный, суммарный и остаточный, или резидуальный. При этом следует отметить, что оценке подлежит в большинстве случаев только риск фатальных ССЗ. Вместе с тем существуют методы оценки комбинированного риска, учитывающего фатальные + нефатальные ССЗ, которые будут описаны ниже.

1. Относительный риск фатальных ССЗ:

- определяем у относительно здоровых лиц в возрасте 21–39 лет;

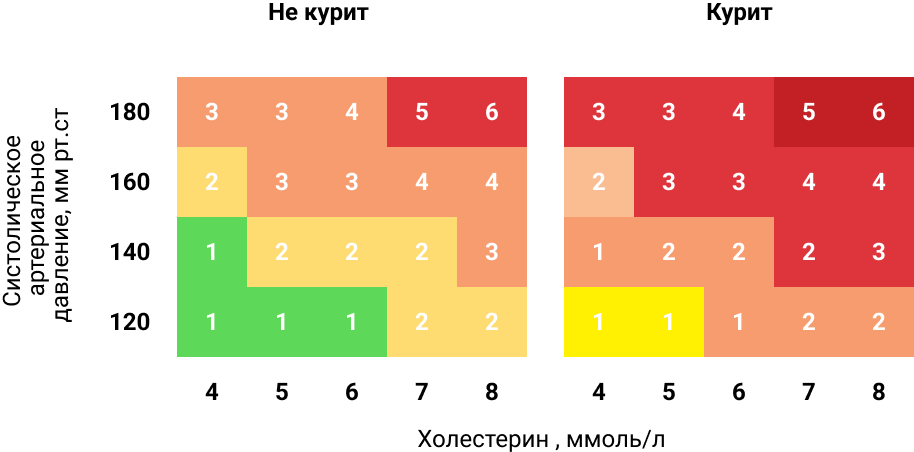

- пользуемся шкалой относительного риска, учитывающей 3 фактора: систолическое артериальное давление (АД), уровень общего холестерина (ОХС) в крови и факт курения (рис. 1).

Примечание: шкала относительного риска оценивает отношение риска конкретного пациента к минимально возможному риску, равному 1 (единице), — риску, который имеет некурящий человек с уровнем систолического АД (САД) 120 мм рт. ст. и ОХС 4 ммоль/л. То есть, пользуясь этой шкалой, можно определить, насколько сердечно-сосудистый риск конкретного пациента выше минимального.

Рисунок 1. Шкала относительного риска (взято из [4]).

- Шкала относительного риска может помочь мотивировать молодых пациентов на необходимые изменения в образе жизни.

Пример: если пациент 35 лет курит, имеет САД 140 мм рт. ст. и уровень ОХС 6 ммоль/л, то его риск по этой шкале равен 4. Это означает, что у него в 4 раза выше риск развития ССЗ, чем минимально возможный. При этом если пациент бросит курить, то его риск, даже при наличии прежних уровней САД и ОХС, снизится в 2 раза.