Микробиота и газообразование: актуальные данные и методы лечения

Сегодня по всему миру активно продолжается изучение роли микробиоты в патогенезе различных заболеваний. По многообразию выполняемых функций микробиота давно выделена учеными в самостоятельную систему организма человека. Она обладает не только пищеварительной функцией, но и иммунномодулирующей, защитной, детоксикационной и антиканцерогенной, метаболической функциями1.

Микробиота в онтогенезе человека

Еще в процессе прохождения через родовые пути ребенок знакомится с факультативно-анаэробной микрофлорой матери (Escherichia coli, Staphylococcus и Streptococcus), что способствует заселению кишечника облигатными анаэробами (Bacteroides и Bifidobacterium spp.)1. Существует практика для формирования правильной микробиоты кишечника у детей, рожденных путем кесарева сечения. Врачи рекомендуют наносить на кожу содержимое влагалища матери для формирования правильной микробиоты2.

В процессе грудного вскармливания новорожденный получает еще большее разнообразие бактерий (Staphylococcus, Streptococcus, Serratia, Pseudomonas, Corynebacterium, Ralstonia, Propionibacterium, Sphingomonas и Bradyrhizobiaceae, а также Bifidobacterium spp.)3, 4.

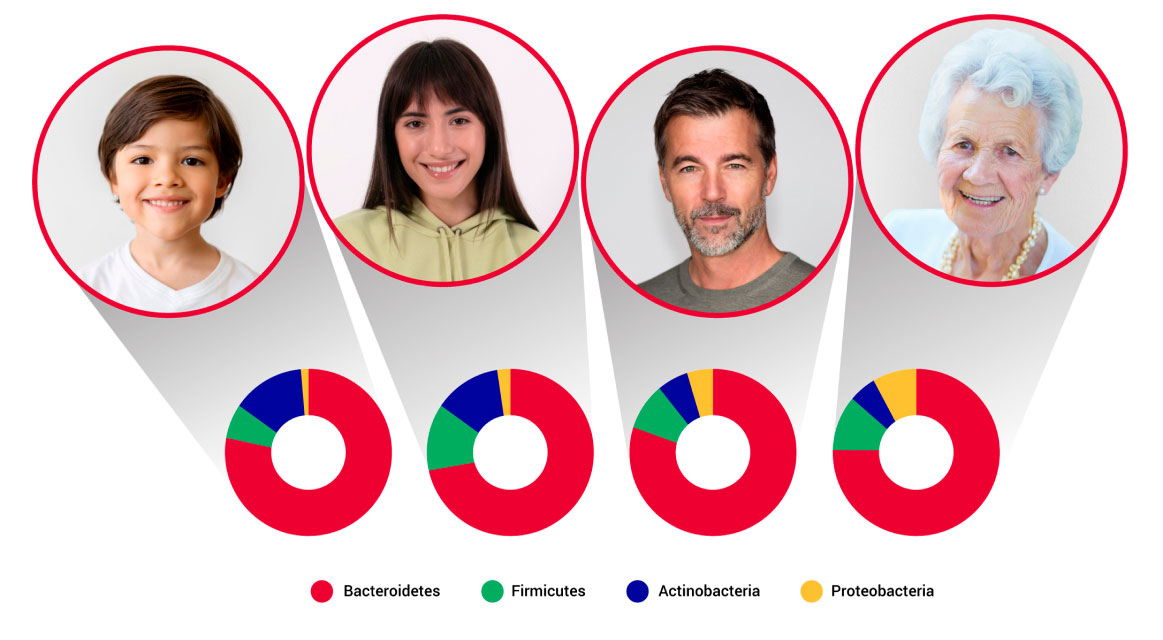

К двум-трем годам жизни ребенка микробиота практически идентична микробиоте взрослого человека, но окончательно она формируется в период пубертата5, 6. Дальнейшие изменения микробиоты характерны для пожилого возраста (рис. 1). Снижается количественный и видовой (с 4-5 до 1) состав рода Bifidobacterium, а также разнообразие представителей рода Bacteroides, отмечается смещение в сторону преобладания Clostridium и факультативных анаэробов (стрептококки, стафилококки, энтерококки, энтеробактерии). Эти изменения влияют на способность к перевариванию полисахаридов и благоприятствуют развитию гнилостных процессов7, 8.

Рисунок 1. Изменение микробиоты кишечника в зависимости от возраста.

Стресс, неправильное питание, частый и/или длительный прием антибактериальных препаратов и другие причины могут привести к нарушениям состава микробиоты и развитию различных заболеваний ЖКТ в любом возрасте.

Роль микробиоты в газообразовании

У стерильных мышей образование метана и водорода в кишечнике невозможно, как и у младенцев в первые 12 часов жизни. Газообразование у младенца свидетельствует о формировании микробиоты кишечника и проявления ее ферментативной активности9.

Избыточное газообразование в кишечнике при нарушении состава микробиоты или соотношения ее компонентов возможно при органической патологии ЖКТ10.

Например, по данным Н. Raskov и его соавторов при синдроме раздраженного кишечника (СРК) отмечено преобладание бактерий рода Clostridium и дефицит представителей рода Bacteroides11.

При воспалительных заболеваниях кишечника, таких как неспецифический язвенный колит (НЯК) и болезнь Крона, выявлено уменьшение разнообразия бактерий типа Firmicutes, в частности вида Clostridium leptum, особенно Faecalibacterium prausnitzii12.

Газопродуцирующие и газопотребляющие бактерии

Возникновение метеоризма может происходить вследствие избыточной аэрофагии или повышенного эндогенного газообразования13.

Эндогенное газообразование связано с расщеплением углеводов и белков, поступающих с пищей и полисахаридов кишечной слизи. К сахаролитической микрофлоре относятся Bifidobacterium, Lactobacillus, Enterococcus, Fusobacterium и др.; к протеолитической – Bacteroides, Proteus, Clostridium, некоторые штаммы Escherichia coli. Яркими представителями среди продуцентов водорода являются Escherichia coli, Fusobacterium spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp., Bacteroides clostridiformis и другие9.

Элиминация газа из верхних отделов ЖКТ происходит с отрыжкой, из нижних отделов — естественным путем через прямую кишку, с выдыхаемым воздухом, а также часть газов потребляется бактериями. Так, архебактерии Methanobrevibacter smithii, Methanosphaera stadtmanae и другие Methanobacteriales в процессе анаэробного дыхания окисляют молекулярный водород с образованием метана, сульфатредуцирующие бактерии родов Desulfomaculum, Desulfovibrio, Desulfomonas преобразуют водород в сульфид водорода. Некоторые виды клостридий могут потреблять водород при восстановлении углекислого газа с формированием уксусной кислоты14.

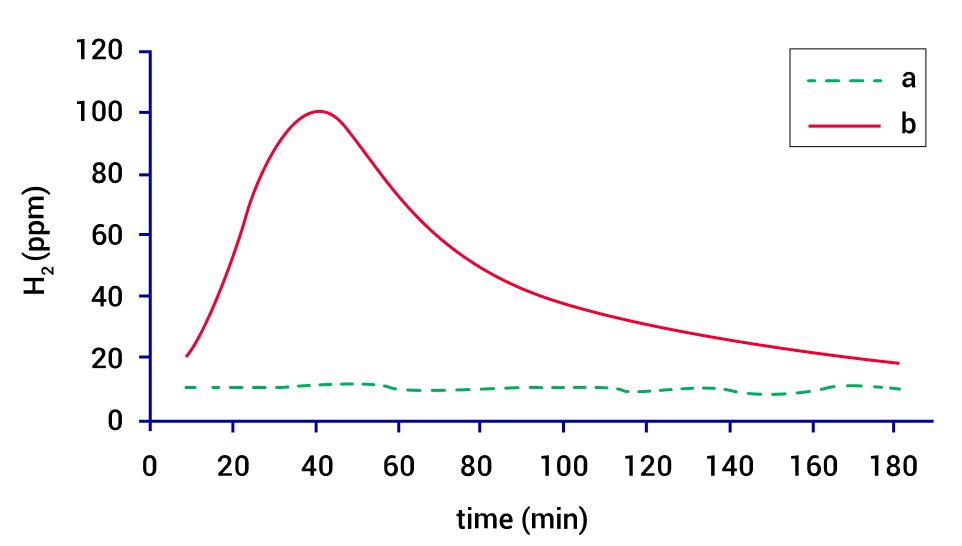

На основании продукции метана, водорода и углекислого газа микробиотой кишечника разработана диагностическая концепция синдрома избыточного бактериального роста (СИБР). При проведении водородного дыхательного теста с раствором лактулозы оценивается концентрация водорода и метана в выдыхаемом воздухе. Избыточное выделение газов говорит об избыточном бактериальном росте в кишечнике пациента (рис. 2)15.

Рисунок 2. Пример результата водородного дыхательного теста

(а — норма, b — СИБР).

Синдром избыточного бактериального роста

Синдром избыточного бактериального роста – это патологическое состояние, которое возникает при избыточном заселении тонкой кишки преимущественно фекальной микрофлорой. Проявляется хронической диареей, болью, вздутием живота и метеоризмом. Причинами СИБР могут быть как неправильное питание и хронический стресс, так и различные заболевания органов ЖКТ, энтеропатии, инфекции, а также прием препаратов (ингибиторы протоновой помпы, цитостатики, глюкокортикостероиды) и др.16.

В норме желудок и проксимальный отдел тонкого кишечника являются самыми малозаселенными биотопами организма человека. На желудок приходится 102–103 КОЕ на 1 мл желудочного сока, на тощую кишку – 103–104 КОЕ на 1 мл кишечного содержимого, тогда как в ротовой полости обсемененность составляет 109 КОЕ на 1 мл слюны, в дистальном отделе тонкого кишечника – 108–109 КОЕ на 1 мл кишечного содержимого, в толстом кишечнике 1011–1012 КОЕ на 1 г фекалий17.

Частота встречаемости заболевания по результатам дыхательного теста достигает 20 % у практически здоровых лиц. СИБР при СРК выявляется у 4–78 % пациентов, при болезни Крона у 25–88 %, при НЯК – у 81 %16.

Существует три степени выраженности СИБР18:

- I степень – увеличение только аэробной микрофлоры до 105–106 КОЕ/г и более;

- II степень – увеличение количества аэробных бактерий и появление анаэробных (>106–107 КОЕ/г);

- III степень – преобладание анаэробных бактерий (109 КОЕ/г и более).

Y. Bouhnik и др. при анализе аспирата из тощей кишки у 63 пациентов с диареей и синдромом мальабсорбции установили СИБР у 55 человек. Самыми распространенными представителями аэробной флоры были Streptococcus 60 %, Escherichia coli 36 %, Staphylococcus 13 %, Klebsiella 11 %, а среди анаэробов – Bacteroides 39 %, Lactobacillus 25 %, Clostridium 20 %19.

Существующая сегодня доказательная база в отношении патогенетической терапии СИБР недостаточна. Это связано с тем, что синдром чаще выявляется при наличии других заболеваний ЖКТ, нежели чем самостоятельная патология20. Для лечения используют антибактериальные препараты, адсорбенты, пробиотики. Однако, частота рецидивов по-прежнему сохраняется на высоком уровне и достигает 44 %21.