Врач–родитель–ребенок: анализ взаимодействия, вовлечение пациента, причины конфликтов с родителями

Кто же пациент?

Несмотря на то, что пациентом фактически является ребенок, чаще коммуникации, согласие на лечение и контроль осуществляет взрослый. То есть в отличие от классической модели «врач—пациент», в педиатрии врач взаимодействует с «комплексным пациентом», представленным ребенком и взрослым1. С возрастом субъектность ребенка (способность самостоятельно формулировать жалобы и анамнез, воспринимать назначения врача и следовать им) меняется, переходя к нему от взрослого (Таблица 1)1.

Таблица 1. Периоды развития ребенка и субъектность комплексного пациента1

| Задачи медицинской консультации |

Возрастные периоды развития ребенка | |||

|---|---|---|---|---|

| Раннее детство (до 3 лет) |

Дошкольный (3—7 лет) |

Младший школьный (7—11 лет) |

Подростковый (12—17 лет) |

|

| Запрос (жалобу) формулирует | Родитель | Ребенок и/или родитель | Ребенок | Ребенок |

| Картину болезни формулирует | Врач (через объективное исследование) | Родитель (ребенок) | Ребенок | Ребенок |

| Разъяснение принимает | Родитель | Родитель | Родитель (ребенок) | Ребенок |

| Субъект комплаенса | Родитель | Родитель и/или ребенок | Ребенок и/или родитель | Ребенок и/или родитель |

Из таблицы ясно, что в раннем детстве (до 3 лет) субъектность пациента в формулировании жалоб и соблюдении назначений обеспечивается родителем. В периоды дошкольного (3–7 лет) и младшего школьного (7–11 лет) возраста врач объясняет назначения родителю и/или ребенку, сопоставляет их мнение, поэтому они оба в разной степени могут быть субъектами комплаенса. И только в подростковом возрасте (12–17 лет) ребенок получает автономность1. В научной литературе мало освещены особенности взаимоотношений врача с ребенком без родителя, тем не менее известно, что 10% детей старше 15 лет предпочитают самостоятельно общаться с врачами1.

Таким образом, в разные периоды развития ребенка роль пациента выполняют либо родитель от имени ребенка, либо ребенок вместе с родителем, либо ребенок без родителя1.

Цепочка отношений «врач—родитель—проблема—пациент»

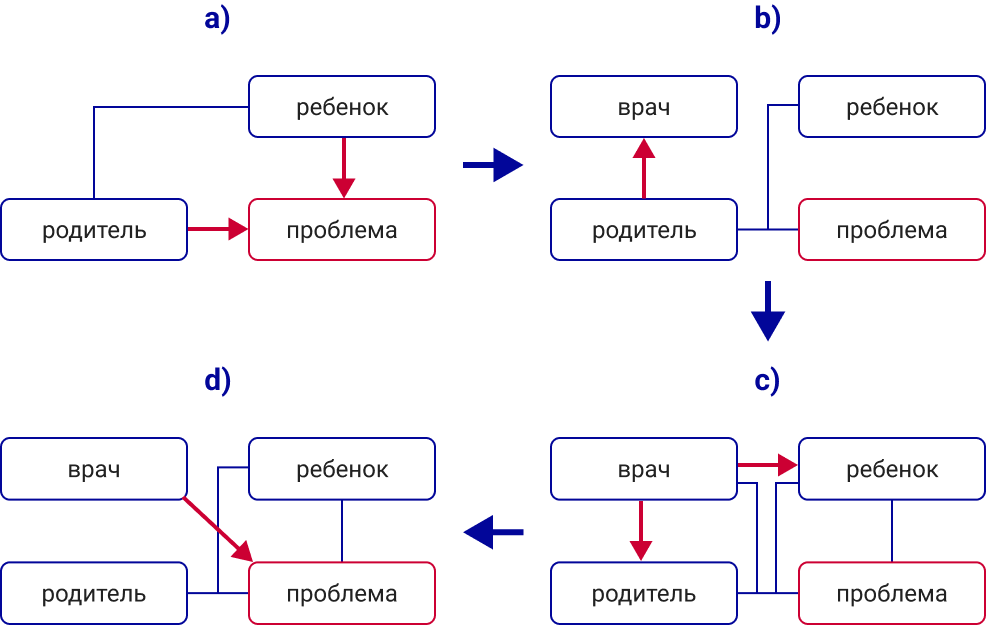

Если во «взрослой» медицине взаимодействие осуществляется по схеме «врач—проблема—пациент», то в педиатрии пациент распределяется между родителем и ребенком, формируя цепочку «врач—родитель—проблема—пациент» (Рисунок 1)2.

Рисунок 1. Схема взаимодействия «врач—пациент» в педиатрической службе здравоохранения на разных этапах обращения2

В рамках этой цепочки выстраиваются 4 этапа развития событий:

a) родитель и/или ребенок осознает проблему;

b) родитель обращается за медицинской помощью, дает информированное согласие на работу с ребенком;

c) врач собирает анамнез и пытается добиться понимания проблемы родителем и ребенком для исключения возможных претензий;

d) на завершающем этапе врач работает с проблемой, лечит болезнь.

Тем не менее, по мнению родителей, ребенок часто «выпадает» из ситуации взаимодействия2.

Вовлечение ребенка во взаимодействие с врачом

Согласно отечественному исследованию Кауровой Т. В. и соавторов, 100% анкетированных подростков в возрасте 13–17 лет (n=298), страдающих хроническими дерматозами, считали, что врач должен информировать их о состоянии здоровья и диагнозе3.

В исследовании Tates K. и соавторов поведение взрослых классифицировано как поддерживающее (обращение к ребенку напрямую, невербальное поощрение взаимодействия) или не поддерживающее (восприятие ребенка как пассивного наблюдателя) участие ребенка во взаимодействии с врачом4. Анализ 105 видеозаписей приема (проведенных в 1975–1993 гг. в Нидерландах) показывает, что в большинстве случаев взрослые демонстрировали не поддерживающее поведение и на этапах сбора анамнеза (72%), и на этапе постановки диагноза и обсуждения схемы лечения (89%).

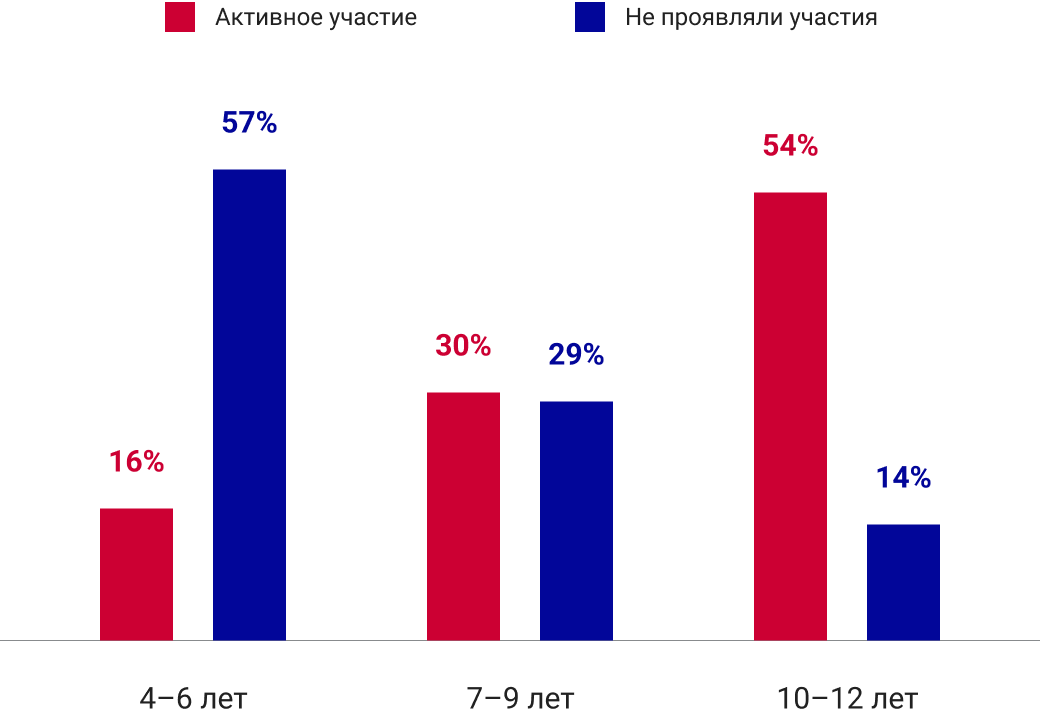

На этапе сбора анамнеза большинство детей проявляли участие активно (48%) или пассивно (19%), причем степень их активности коррелировала с возрастом (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Степень активности детей во время приема в зависимости от возраста4

Отмечено, что чем сильнее было поддерживающее поведение родителей, тем активнее в разговоре участвовали дети. При этом врачи были более склонны вовлекать детей постарше (28%), чем родители (13%)4.

Возможные причины конфликтов врачей и родителей и рекомендации по их преодолению

Согласно исследованиям, на фоне болезни детей существенно ухудшается качество жизни родителей и семьи в целом3,5. Несмотря на то, что и врачи, и родители преследуют общую цель, их восприятие ситуации может разниться. Так, подавляющее число врачей-дерматологов считают, что родители имеют право получать подробную информацию о диагнозе ребенка (95,1%), в то время как опрос родителей показал, что только 30,9% имеют достаточные, на их взгляд, сведения3.

Применение метода кейс-стади к анализу клинических случаев позволило выделить ряд причин, породивших конфликты родителей и врачей5:

- недостаточная информированность родителей ребенка о его состоянии и плане лечения;

- нежелание понимать и/или принимать информацию;

- организационные недостатки отечественного здравоохранения, мешающие врачу удовлетворить ожидания родителей;

- некомплаентность и безответственность родителей в уходе за ребенком;

- неизбежность конфликта, если врачи не обладают клиническими возможностями излечения пациента.

Mack J. W. и соавторы проинтервьюировали родителей онкобольных детей и их лечащих врачей (29 связей «врач—родитель») в Бостонской детской больнице6. Некоторые родители (n=8) считали, что врачи уделяют недостаточно внимания их проблеме, не хотят вникать в особенности семьи, видят в их ребенке лишь очередного пациента, тогда как врачи могли даже не осознавать таких претензий — в процессе последующей коммуникации эти проблемы решались довольно часто. Менее разрешимыми были ситуации конфронтационной защиты интересов (n=16), когда, например, родители считали уход за своим ребенком недостаточным, даже если это находилось вне зоны влияния врача. Врачи, в свою очередь, могли быть обеспокоены психическим здоровьем (манипуляциями) родителей (n=2) или быть недовольны уходом за ребенком со стороны родителей и несоблюдением рекомендаций (n=3)6.

Важно помнить, что и родители, и врачи в «сложных отношениях» чувствуют себя уязвимыми и разочарованными. Их общая цель — максимальная забота о ребенке — становится источником конфликтов и страданий6.

Таким образом, для достижения наилучших результатов лечения педиатрам необходимо установить доверительные отношения с родителями, добиться понимания сути проблемы и важности правильного ухода, так как некомплаентные родители могут нивелировать все усилия врача, ухудшая прогноз лечения ребенка5. Эта же цель актуальна и в отношении детей в зависимости от их возраста, способности осознавать ситуацию и выполнять рекомендации. Необходимо поощрять участие ребенка в обсуждении, не перебивать его, объяснять родителям правильность поддерживающего поведения, предоставлять подробную информацию о диагнозе и плане лечения. При этом в основе построения благоприятных взаимоотношений остаются деликатность, доброжелательность, вежливость, эмпатия, внимательность, индивидуальный подход и соблюдение прав пациента3.

Заключение

По мнению исследователей, ряд изменений за последние три десятилетия в отношениях «врач—пациент» и «родитель—ребенок» во многом повлияли на триаду «врач—родитель—ребенок».

Пациентоцентричность, переход к коллегиальной модели в медицине повысили степень ответственности самих пациентов за состояние своего здоровья, сделали их более независимыми в выборе лечебных учреждений, врачей и даже методов терапии1,4.

Что касается детско-родительских отношений, то в целом воспитание становится менее авторитарным, взрослые демонстрируют свою открытость детям.

Принимая это во внимание, велика вероятность, что в будущем родители все чаще будут демонстрировать на приеме у педиатра поддерживающее поведение, а дети выражать вовлеченность в процесс принятия решений о своем здоровье4. Врачам рекомендуется более отчетливо объяснять важность активного участия детей во время приема.

Ссылки

- Чемеков В. П., Шашелева А. В. Пациент в педиатрии: ребенок, взрослый или оба? Вопросы современной педиатрии. 2018; 17 (5): 408–412. doi.org/10.15690/vsp.v17i5.1958

- Конева Е. В., Солондаев В. К. Психологический анализ взаимодействия врач—пациент в педиатрии. Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2013; 23 (6).

- Каурова Т. В., Микиртичан Г. Л. Врач, семья и пациент: некоторые проблемы взаимоотношений в детской дерматологической практике. Медицина и организация здравоохранения. 2017; (1). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vrach-semya-i-patsient-nekotorye-problemy-vzaimootnosheniy-v-detskoy-dermatologicheskoy-praktike

- Tates K., Elbers E., Meeuwesen L., Bensing, J. Doctor-parent-child relationships: a ’pas de trois’. Patient education and counseling. 2002; 48 (1): 5–14. doi.org/10.1016/s0738-3991(02)00093-9

- Каплунов К. О. Оптимизация отношений врача и родственников ребенка-пациента в клинике детских инфекций. Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук. Волгоград, 2014. 24 с.

- Mack J. W., Ilowite M., Taddei, S. Difficult relationships between parents and physicians of children with cancer: A qualitative study of parent and physician perspectives. Cancer. 2017; 123 (4), 675–681. doi.org/10.1002/cncr.30395