Внутренняя картина болезни у детей: гендерно-возрастные особенности, изменения психики и влияние родителей на болезнь

Внутренняя картина болезни (ВКБ) у детей формируется, как правило, на эмоционально-чувственном (неосознаваемом), а не на логическом (сознательном) уровне и во многом зависит от предшествующего опыта, возраста, половой принадлежности, отношений с родителями и медицинским персоналом. Правильное распознавание педиатром ВКБ позволяет провести ее коррекцию, снизить эмоциональный дискомфорт и возможные негативные изменения психики ребенка, а также сформировать у него адекватные представления о заболевании. В статье также рассматривается влияние родителей на болезнь ребенка, даются рекомендации по распознаванию родителей с делегированным синдромом Мюнхгаузена.

Введение

Процесс формирования внутренней картины болезни (ВКБ) у взрослых и детей различается, причем в случае с детьми исследователями была выявлена зависимость от пола и возраста1. Дети могут формировать положительную или отрицательную ВКБ, что в свою очередь влияет на течение заболевания, отношения в семье, успеваемость, является возможной причиной внутриличностных конфликтов, иногда приводящих к невротическим наслоениям1.

Среди факторов, влияющих на формирование ВКБ у детей, исследователи отмечают2:

- Опыт жизни и перенесенных заболеваний (болезнь членов семьи, собственные недавно перенесенные болезни, атмосфера тревоги и беспокойства в семье).

- Особенности эмоционального реагирования (3 типа ВКБ: гипонозогнозический — недооценка симптомов, чрезмерно позитивные ожидания от лечения; гипернозогнозический — преувеличение тяжести заболевания и неверие в успех излечения; нормонозогнозический — реальная оценка болезни и прогноза, комплаенс).

- Половая принадлежность (особенности восприятия болезни и отношения к здоровью у мальчиков и девочек).

- Сопутствующие психотравмирующие обстоятельства (госпитализация, отрыв от родителей, пропуск занятий).

- Отношение родителей к болезни (зачастую переживания родителей передаются детям).

- Влияние медицинского персонала (доброжелательность, понятные объяснения и снижение болезненности медицинских манипуляций положительно влияют на ВКБ).

Влияние пола и возраста детей на внутреннюю картину болезниы

Дети по-разному описывают болезнь и факторы выздоровления в зависимости от возраста2.

В период 7–11 лет они обычно не знают возможных причин болезни, описывают симптомы в основном через глаголы (колет, ноет) и считают, что после лечения будут полностью здоровы.

Подростки 12–15 лет чаще видят причины болезни в неправильном питании и поведении, описывают боль через эмоции, не верят в полное выздоровление и рассчитывают на помощь близких.

Подростки 16–18 лет могут добавлять к причинам наследственность и «нервные переживания», четко описывают симптомы, нередко используя медицинские термины, и настроены самостоятельно поддерживать здоровье после лечения.

При этом дети всех возрастов осознают важность сотрудничества с врачом2.

Пол ребенка также влияет на ВКБ: в таблице приведены наиболее яркие различия в осознании и формировании отношения к здоровью и болезни между мальчиками и девочками1.

Таблица 1. Обобщенные результаты половых/гендерных различий в осознании и формировании отношения к здоровью/болезни детьми

| Показатель | Девочки | Мальчики |

|---|---|---|

| Залог сохранения здоровья | Послушание, соблюдение правил | Здоровый образ жизни (спорт, питание и др.) |

| Факторы зависимости здоровья | Биологические (темп развития, созревания) | От самих себя и врачей |

| Лечение | Признают важность стационарного лечения | Допускают возможность амбулаторного лечения |

| Страхи, связанные с лечением в больнице | Помимо «больничных», страх темноты, тараканов, мышей | Чаще сопротивляются медицинским манипуляциям, но заявляют, что «ничего не боятся» |

| Поведенческий репертуар | Поведение существенно не меняется, более высокая адаптивность | Более высокая степень агрессивности |

| Причина тревоги | Свое будущее | Здоровье свое и родителей в настоящем |

| Преобладание мотива сохранения здоровья | Важнее социальный мотив (во время болезни нельзя гулять, ходить в школу) | Социальный и физиологический мотивы равноценны |

Отношение больных детей к родителям также имеет зависимость от пола. Мальчики чаще отмечают, что «матери всегда и во всем проявляют к ним любовь», девочки менее категоричны и считают, что «матери порой требовательны и несправедливы». Отношение отцов дети обоих полов оценивают в двух вариантах: или «во всем проявляет любовь», или «много работает, на внимание не остается времени»1.

Гендерные особенности восприятия детьми болезни могут лечь в основу дифференцированной по полу тактики терапии, а также быть полезными при разработке психотерапевтических и реабилитационных мероприятий1.

Негативные изменения психики у больного ребенка

Негативные изменения психики ребенка, вызванные болезнью, могут привести к серьезным нарушениям психического здоровья в будущем. Среди часто встречающихся нарушений отмечают2:

- эмоциональные реакции (страх, тревога, гнев, чувство вины и др.);

- невротические и астенические состояния (плохое настроение или его изменчивость, раздражительность, повышенная отвлекаемость, апатия);

- неприятные переживания и внутренние конфликты, в результате которых может измениться социальный статус;

- стойкие перестройки личности (возможно формирование эгоцентрических установок, защитных и компенсаторных механизмов и т. д.).

Важная задача и для родителей, и для врачей — снижение воздействия негативных факторов болезни на неокрепшую психику детей. Так, родителям важно не только оберегать ребенка от собственных переживаний, но и разделять его чувства, врачам — формировать положительные взаимоотношения с комплексным пациентом для повышения комплаентности и эффективности лечения.

От неприятных переживаний и ощущений также помогут отвлечь ребенка его любимые питомцы, игрушки, книжки, мультфильмы, что положительно скажется на самочувствии и настроении2.

Влияние родителей на болезнь ребенка

Родители больных детей могут испытывать целый спектр переживаний — от вины и гнева до отчаяния и безразличия — и зачастую их эмоции вызывают у детей аналогичные чувства1, 2.

Исследователи выделяют 4 типа реакции родителей на болезнь ребенка, которые ведут к изменениям в психике больного2:

- Принятие реальной ситуации и активность в ее преодолении — наиболее приемлемый тип реакции (нормонозогнозия).

- Паническое бессилие — родители напуганы болезнью и считают борьбу бессмысленной, это же настроение передается ребенку, формируя гипернозогнозию.

- Вытеснение — родители не замечают симптомов или скрывают факт болезни от окружающих, опасаясь за собственную репутацию и не желая менять жизнь семьи. Чувства и потребности ребенка игнорируются, зачастую агрессия родителей направлена на него и врачей. Ребенок, как правило, чувствует себя одиноким и виноватым, формируется гипонозогнозия.

- Уход в болезнь — вся жизнь семьи посвящена больному ребенку, сверхопека может стать причиной его инфантильности.

При этом важно различать случаи, когда сами родители страдают от делегированного симулятивного расстройства (ДСР). Родители с ДСР, или делегированным синдромом Мюнхгаузена (термин впервые был использован Meadow3 в 1977 году), могут имитировать или намеренно вызывать физические заболевания у своих детей, подвергая их многочисленным и зачастую болезненным медицинским манипуляциям и хирургическим вмешательствам. Симптомы (чаще всего это кровотечения, припадки, удушье, диарея, отравления, инфекции, лихорадка) у детей исчезают, если отлучить их от родителей и передать на попечение другим людям3, 4, 5, 6.

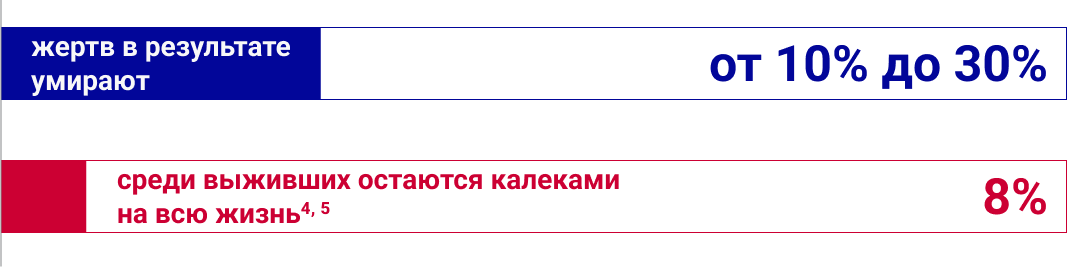

В настоящее время ДСР является серьезной формой жестокого обращения с детьми: от 10% до 30% жертв в результате умирают, а 8% среди выживших остаются калеками на всю жизнь4, 5.

Распознать родителей с ДСР (чаще это мать) достаточно сложно, поскольку они кажутся настолько заботливыми, что вызывают у окружающих восхищение. Как правило, типичная мать-Мюнхгаузен нуждается во внимании и одобрении, муж отсутствует физически или не вовлечен эмоционально, она обладает некоторыми медицинскими знаниями, что помогает ей сочинить убедительную «историю болезни», и часто меняет педиатра или больницу, агрессивно или слезно настаивая на важности и срочности лечения4, 5.

Врача должны насторожить неясные и противоречивые сведения в медицинской истории ребенка, пропуск приемов, отсутствие беспокойства у родителей по поводу назначаемых инвазивных и хирургических процедур, требование проводить новые процедуры и обследования вне зависимости от результатов уже проведенных5.

Заключение

Болезнь ребенка в подавляющем большинстве случаев переживается семьей как исключительное событие. Родители, исходя из лучших побуждений, стараются оберегать детей не только от реальных, но и надуманных опасностей, нередко лишают их активности и инициативы, только усугубляя этим неприспособленность к реальной жизни1. Отдельной настороженности и внимания со стороны общественности, властей и медицинского персонала требует вероятность наличия ДСР у родителей.

На атмосферу вокруг больного ребенка влияют и отношения родителей с врачом. Уважение, доверие и комплаентность со стороны родителей помогают не только достигать более эффективных результатов в процессе лечения, но и вселяют в ребенка чувство надежды и веры в скорый благополучный исход болезни1,2. Педиатрам при диагностике и лечении рекомендуется учитывать гендерно-возрастные особенности детей, предотвращать психотравматические ситуации, уделять внимание факторам психологического благополучия ребенка.

Ссылки

- Грошев И. В. Особенности восприятия, осознания и формирования внутренней картины болезни у девочек и мальчиков. Социология медицины. 2016; 15 (2): 91–97. URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/osobennosti-vospriyatiya-osoznaniya-i-formirovaniya-vnutrenney-kartiny-bolezni-u-devochek-i-malchikov (дата обращения: 27.04.2022).

- Свистунова Е. В. Ребенок и болезнь: психологический аспект проблемы. Педиатрия. Приложение к журналу Consilium Medicum. 2010; (3): 29–33. URL: https://omnidoctor.ru/upload/iblock/bf2/bf2b51aa469fed42ba5d5c3fbb38efbd.pdf (дата обращения: 27.04.2022).

- Meadow R. Munchausen syndrome by proxy: the hinterland of child abuse. The Lancet. 1977; 310 (8033), 343–345. http://doi.org/10.1016/S0140-6736(77)91497-0

- Ерохина Е. В., Петрив А. А. Синдром Мюнхгаузена: вопросы ответственности. Аллея науки. 2019; 12 (39). URL: https://alley-science.ru/domains_data/files/07December2019/SINDROM%20MYuNHGAUZENA%20VOPROSY%20OTVETSTVENNOSTI.pdf (дата обращения: 27.04.2022).

- Дорофеева О. В. Делегированное симулятивное расстройство (синдром Мюнхгаузена): вопросы юридической и психотерапевтической практик. Детский психоанализ: прошлое, настоящее, будущее. Сб. науч. трудов по матер. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 110-летию со дня рождения Ф. Дольто. Под ред. М. М. Решетникова. СПб: ЧОУВО «Восточно-европейский институт психоанализа». 2019: 155–160.

- Bhandari S. Munchausen Syndrome. WebMD. URL: https://www.webmd.com/mental-health/munchausen-syndrome (дата обращения: 27.04.2022).